大田区の文化財第十五集 郷土芸能

昭和54年に発行された「大田区の文化財第15集 郷土芸能」には、大田区の祭囃子・各囃子連について詳細な記録が残されており、また川崎市の囃子との関係、神楽の項では「佐相社中」についても触れられております。同じ系統のお囃子を演奏する私達にとっても、とても興味深いものがあると同時に、記録内容の多さに驚かされます。同誌の「四、祭囃子」より、ほんの一部を抜粋させて頂きます。

また、この頁の末尾には、この文献に記述されている事で、私や父の知っている事実とは違う点を記し、訂正させて頂きたいと思います。

大田区の文化財第十五集 郷土芸能

発行:東京都大田区教育委員会

編集:社会教育課社会教育係

昭和54年3月25日発行

四 祭囃子

大田区内では古くから村の字(あざ)毎に囃子があった。部落、村、神社の名をつけてそれぞれ○○囃子連とか、〇〇囃子連中と呼んでいたが、時の流れと共に消滅していったものもあり、この囃子は浮き沈みがみられる。栄えていたところが衰えて今はなくなってしまった場所もある。さらに笛の出来る人がいなくなると、消滅してしまうのであるが、最近は又、祭囃子が各地で復活してきている。

一般に祭囃子は享保年間(1716〜1735)江戸葛西金町村の香取大明神(現在の葛西神社)の神主、能勢環(たまき)がはじめたものと伝えられ、「葛西囃子」となり、それがのちに、神田、深川、本所、目黒、等々力近郊に伝わっていったとされている。神楽の流儀に相模流があり、江戸の里神楽と異にする笛で、それらの神楽の手が加わっていくのであり、葛西などの「下町囃子」に対し、城南方面の囃子を「山の手囃子」と呼んだり「相模流」とも云う。区内の囃子は後者に属し、目黒、等々力の流れを受けたり、伝承経路は一つでなく、まわりの囃子や神楽の交流もあって出来上がっている。

「祭礼囃子の由来」や古老の聞き書きから江戸末期ぐらいまではさかのぼることができる。

区内各地区の祭囃子全般から説明すると、次の通りである。

1 演奏

- 笛(七孔のの篠笛別名トンビ)一人

- 大太鼓(鋲打の大太鼓 大胴「おおど」)一人

- 締太鼓(締太鼓の小太鼓)二人

- 鉦(別名ヨスケ)一人

この五人で一組をなすので「五人囃子」とも呼ばれる。

並び方は前列向って左から大太鼓、締太鼓(小太鼓)二人で、小太鼓の左を「カミ」あるいは「シン」、右を「シモ」あるいは「ナガレ」「ワキ」と呼ぶ。後列左(大太鼓と小太鼓のカミの間のうしろ)に鉦(左手で持ち、右手の撞木で打つ。その先端に鹿の角の玉をつけている)がたち、後列右(小太鼓カミとシモの間のうしろ)に笛がたつ。笛がいつもリードする。笛を「トンビ」というのはその音色がトンビの鳴声に似ているところからという。

祭笛は普通三本笛から五本笛が多い。鉦を「ヨスケ」というのは、囃子の四人を助けるのでヨスケとか、アメ屋の名前がヨスケで、この人がカネスリの名人であったのでヨスケと呼ぶようになったという伝えもある。

演奏法において、葛西や神田の囃子においてこちらと比べると、葛西、神田の「下町囃子」は小太鼓から入っていくが、こちら「山の手」は笛から入る。そして小太鼓の玉の打ち方、上げ、などの異なりがあり、曲目もちがう。演奏は各神社の祭礼を中心におこなわれる。

2 曲目

打込みー破矢(はや)「玉入れ」ー宮昇殿(みやしょうでん)ー鎌倉(かまくら)ー国堅め(くにがため)ー師調目(しちょうめ)「玉入れ」ー破矢(はや)「玉入れ」

区内各地の囃子の曲目は右のものを基本にしている。この一連のものを「ひとっぱやし」「通りばやし」と呼んでいる。

「打込み」は打ち始めの前奏曲で「破矢」は葛西や神田の「屋台(やたい)」にあたり、破矢には玉といって小太鼓の独奏がある。音調を整え、更に進んで「鎌倉」は静かな曲で、笛の聞かせどころである。「師調目」は四丁目とあてる場合があるが、にぎやかな曲でここに小太鼓が「玉(たま)」といって、一番にぎやかに打ち、腕のみせどころとなる。シンの玉(先玉)とシモ、あるいはナガレの玉(後玉)で、シンが入れてる時はシモは地(ジ)「キザミ」を入れる。後玉の時はこの逆である。そして「破矢」にもどる。「宮昇殿」が入らぬところもある。区内ばかりでなく、横浜、川崎方面にも多い。又、短かくあげる場合は「破矢」ー「宮昇殿」ー「破矢」で終わる、「ハヤミヤ」と呼ばれるのがある。「国固め」は神楽の「鎌倉」の曲にあたる。葛西では切りがはっきりして、型がきまっている。そして玉は「四丁目」だけであり、「切り囃子」とも呼ばれる。区内のものは「上げ」がある。だんだんあがりつめて切ってゆくのであるが最後のところは「本上げ」ともいわれるのがある。

(参考までに葛西囃子の曲目をあげると、打込みー屋台ー昇殿ー鎌倉ー仕丁舞ー屋台である)

その他、奥の手と呼ばれる曲があるが、区内でも手が揃わないとできないし、これができるのは技術的に進んでいなければむずかしい等々、制約があるので、これを実際にやるところは数は少ない。羽田には奥の手ができる人が多い。以前は各地でやっていた。その曲目をあげると、

麒麟(きりん)、階殿(かいでん)、とっぱ、とうがく、両国(りょうごく)、大間昇殿(おおましょうでん)、地昇殿(じしょうでん)、替違昇殿(かわちがいしょうでん)、神田丸(かんだまる)、金沢昇殿(かなざわしょうでん)、田歌(たうた)、活光(かっこう)、いんば、等、

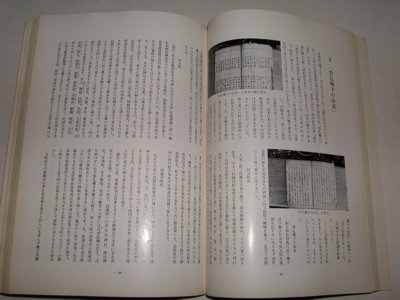

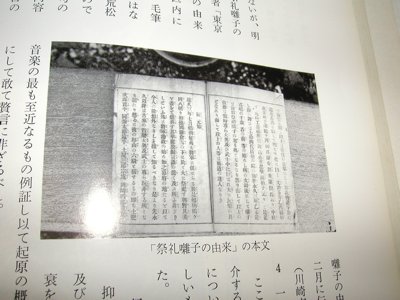

3 「祭礼囃子の由来」

各地区の囃子がどこから伝えられたか、文献の伝えはないが、明治二十八年八月荏原郡馬込村の河原源十郎の発行する「祭礼囃子の由来」がある。この本はすでに、宮尾しげお、本田安次共著「東京都の郷土芸能」(昭和29年発行)に紹介された。内容は囃子の由来と巻末に東京西南地区の囃子連名がのっている。この本が区内にも、現在二冊あるが、一冊は毛筆本で、一冊は活版本であり、毛筆本は下丸子の平川重吉氏が持っていたもので、巻末の囃子連名はない。活版本は、池上の荒松五郎氏の持っていたものである。両者は本文中字句の相違点があるが、その内容はほぼ同じであるが曲目のあつかいがちがっている。筆で書いた時に故意的に入れ替えられたものなのかどうか、又、川崎市上平間の秋元久八郎さんは下丸子の平川重吉氏に笛を習い、その継承者であることを示すのに毛筆で書かれた「祭礼囃子の由来」を昭和十二年二月に伝授されている。(川崎市文化財調査集録 一九六八)

ここに活版本の全文を紹介すると、ふり仮名が全文についているが、まぎらわしいものと曲目のみにつけた。

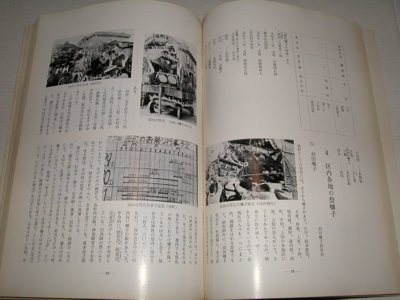

※祭礼囃子の由来本文略・一部写真参照

※祭礼囃子原本の写真

※毛筆本と活版本の違い略

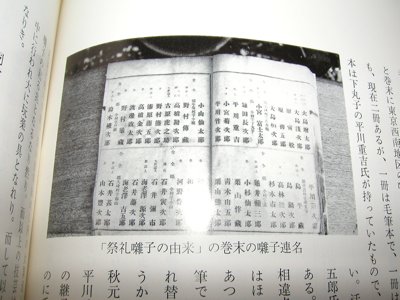

※囃子連名略・一部写真参照

この本の編輯兼発行者の河原源十郎氏は、馬込小学校の三代目の校長先生で明治二十年三月から大正三年一月八日まで勤務されている。現在、河原源十郎に習った人が、馬込三丁目の加藤角太郎氏(明治三十年生)であるが、河原校長先生について、やさしく、ある時は、きびしく、奥様がよくセトモノのお弁当を学校に届けにきていたという。この本や囃子については知らなかったという。馬込はこの本の製作の関係で、文政七年から書かれ、更に年令が記されているが、今は馬込の囃子は無くなってしまった。

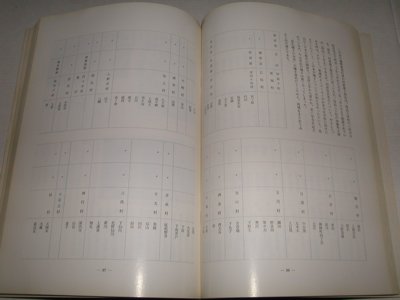

「祭礼囃子の由来」の囃子連名のところから、地域をまとめてみると次の通りである。

※地域表略・一部写真参照

※以下、大田区内の各囃子連についての詳細な記述があります。

※また、川崎市の囃子連との関わりも記述されており、興味深いものがあります。

四、祭囃子 5、大田区と川崎市の囃子の関係 オ、他

下丸子の平川重太氏から習った、秋元久八郎氏は上平間の対岸であるが、この人が、苅宿、下平間、中丸子、久地などに行って指導したという、 重太氏にならった中で星野谷重太氏 は、雪ケ谷の祭礼に遊びにくるが、子安の横越社中の神楽をやっている。

このようにみてくると、以前から交流があり、その内容が変化したものがあったり、伝承経路が複雑に入りくんでくるのである。そして土地土地の囃子がうまれ、テンポの速いもの、遅いものが生れてきたのである。羽田あたりの人々が、川崎に頼まれて、宮内、南加瀬、川崎の駅前、塩浜、桜本あたりに行ったという(羽田、榎本昌之助氏談)

※上記には明らかに間違いの部分がありますので、下記でその部分を訂正いたします。

文献としては、とても重要なものであり、取材された方々の苦労は大変なものであったことと思います。しかしながら、苅宿に関する事では、私や父が知っている事実とは違う記述があり、その点は、この場で訂正しておきたいと思います。また、棚橋氏が指摘された部分も併せて訂正いたします。

●分かる範囲での正誤表●

P88(大田区の文化財第十五集 郷土芸能)

祭礼囃子の由来の項において、秋元久八郎さんは下丸子の 平川重吉氏に笛を習い とありますが、年代的にみましても、また川崎市文化財調査集録に掲載されている写真の「祭礼囃子の由来」に記された平川重太の名前をみましても、 平川重太氏に笛を習い が正しいと思われます。(棚橋氏とのやり取りで分かりました)

重吉氏は重太氏の父であり、祭礼囃子の由来の有名人士連名にも名前が載っております。

- 誤(川崎市上平間の秋元久八郎さんは下丸子の“平川 重吉 氏”に笛を習い)

- 正(川崎市上平間の秋元久八郎さんは下丸子の“平川 重太 氏”に笛を習い)

P133(大田区の文化財第十五集 郷土芸能)

苅宿の名称が見える「四、祭囃子 5、大田区と川崎市の囃子の関係 オ、他」において記されている「星野谷 重太 氏」は、正しくは「星野谷 重太郎 氏」です。(棚橋氏の指摘です)

- 誤(川崎上平間の秋元氏や現在横浜の“星野谷 重太 氏”(子安横越社中の笛))

- 正(川崎上平間の秋元氏や現在横浜の“星野谷 重太郎 氏”(子安横越社中の笛))

ちなみに「星野谷重太郎氏」は、明治30年前後の生まれで蒲田に住んでいましたが、後年は横浜の西谷に移り住んだそうです。囃子は明治の終わり頃に羽田の「金子直吉氏」に習い、戦後になってから「佐相社中」に出入りして、神楽もやるようになり、その後は「池田社中」に多く出るようになったそうです。後に横浜に移り住んでからは、横浜の囃子にも影響を与えたそうです。

P135(大田区の文化財第十五集 郷土芸能)・日本民俗学第47号「東京近郊の祭ばやし」

- 誤( 下丸子の平川重太氏から習った、秋元久八郎氏は上平間の対岸であるが、この人が、苅宿、下平間、中丸子、久地などに行って指導した・・ )

- 上記文章は少し分かり難いところがありますが、秋元久八郎氏は上平間の方です。

- 戦後の苅宿と上平間の関係ですが、上平間には秋元氏しかいなく、上平間の祭礼にも、苅宿がお囃子をやりに行っていました。当時の苅宿の囃子方は、河原鯉蔵(笛)、河原政吉(太鼓)、河原弥三郎(笛)、河原かずさん(太鼓・笛)弥三郎の弟、また北加瀬より中島利蔵(笛)、その他2〜3名の方が北加瀬から集まっていました。この囃子仲間で、他所の祭にも行っていました。そこに秋元久八郎氏が加わっていたわけです。その頃の苅宿の囃子方で、若手であった父の世代が20名以上いましたが、その人達が、秋元氏にアドバイスを受けた事はあったのかも知れません。

- また時代によっては、秋元氏は、苅宿の手として、苅宿の河原鯉蔵、北加瀬の中島利蔵氏、下平間の軽部氏・成田氏らと一緒に囃子をやっていた事があるそうです。それは苅宿が一時的に手が少ない頃であり、苅宿が指導を受けた事実はありません。

- 河原鯉蔵は羽田の勘さんに笛を習い、北加瀬、鹿島田、中丸子などに教えました。また苅宿では、太鼓を河原政吉氏が教えていました。

- 中丸子に囃子を教えたのは苅宿、そして市ノ坪ですが、その後、中丸子に囃子連はなく、市ノ坪囃子連が祭礼に出向いて囃子をやっています。

- ちなみに

秋元氏は、河原鯉蔵(明治19年生・1886)よりも幾らか若く

、この点では、昭和41年に発行された「日本民俗学第47号「東京近郊の祭ばやし」に見える

「九十才になる秋元久八郎という人」の実際の年齢は、昭和41年(1966年)当時“70〜75才”と思われます。