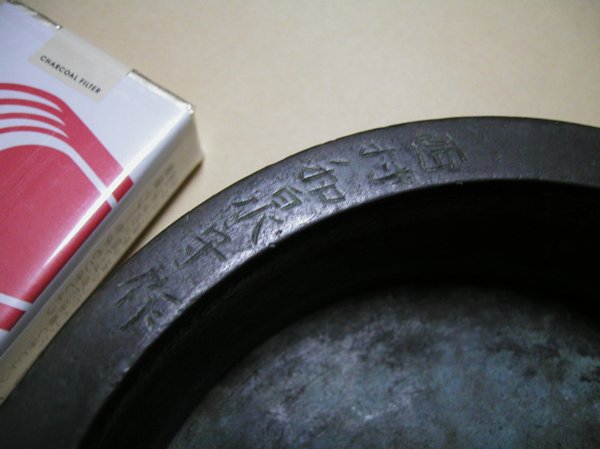

西村和泉守作と彫刻された「鉦」

彫刻された部分をアップしてみました。写真にすると何だか立派なものに見えますが、本物は青錆がひどいです。以前は、誰かのいたずらだと思っていたのですが、改めて見ると、いたずらにしては、出来過ぎですね。

ためしに「西村和泉守」で検索すると、

などが出て来ます。それぞれがかなり古く、歴史・由緒のあるもののようです。「鰐口」の上の写真の左下を見ると、「西村和泉守作」と彫刻されていますね。うちにあった鉦は一体何なのだろう・・・。

西村和泉守は、江戸時代から大正まで続いた鋳物師で、代々同じ名前を使っているようですので、こんなものがあっても不思議ではないのかも知れません・・・。

この2点の写真を棚橋氏に見て頂いたところ、

HPによると「西村和泉守」は、神田の鋳物師で、延宝年間(1673〜81)から大正時代まで続いたと記されていますね。

以前 私が調べたところでは、江戸時代には「○○守」という名称を公に使うのは、ある特定の許された人でしたが、明治になって規制がなくなって、それも数10年がたつと、西村和泉守という名前も、自由に使いはじめていたと考えられます。

例えば、六郷にいた「布川徳次郎氏」は、鍛冶屋を営んでいて、「西村和泉守」という銘を彫金して、鉦を作っていました。それは大田区史にも載っています。

苅宿でもっている「西村和泉守」はどうなんでしょう。製作された年代などが興味ありますね。ところで苅宿の「西村和泉守」の鉦は、紐を付けるところはあるんですか? 裏面・表面・側面などの写真を撮れましたらお願いします。

私の知っている範囲では、近隣の囃子連で「西村和泉守」の彫金のはいった鉦を所有している囃子連は、

- 港北区太尾囃子連中

- 港北区新吉田囃子連

- 都築区大棚囃子連中

- 緑区長津田囃子保存会

などです。

こんど時間があったら「西村和泉守」の鉦について、ゆっくり調べるのも面白いかもしれませんね。

との事で、苅宿の「西村和泉守」の鉦は、それほど古いものではなかったのか・・・、やはりと言う感じでしたが、それでもそれなりに貴重なものなんだろうな、そう思いました。期待はしていなかったものの、ちょっとがっかりしたりして。

棚橋氏に鉦の裏側などの写真をお送りして見て頂きましたが、それは下記からご覧下さい。