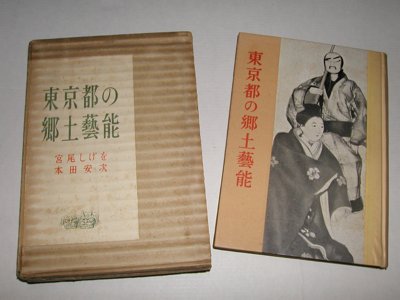

東京都の郷土芸能 江戸祭囃子

江戸(東京)を中心とした祭囃子の歴史を知る為に、まずは、昭和29年に発行された「東京都の郷土芸能」より、「江戸祭囃子」の部分を抜粋します。

東京都の郷土芸能より

江戸祭囃子

著者:宮尾しげを・本田安次

発行者:新井真平

発行所:東京教育研究所

発行:昭和29年8月30日

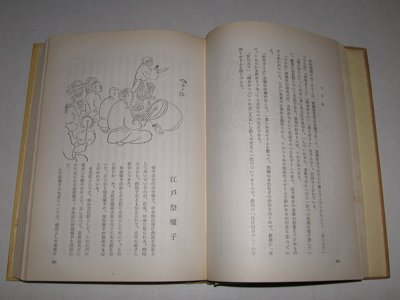

江戸祭囃子

囃子は古代は手囃子、中世期以後は太鼓を主楽として用いているのが、伎楽、田楽に見られる、同時にささら、胴拍子なども加えられて、近代の囃子に変化してきた。

神楽囃子は笛と太鼓を主楽として用いて、これに鉦を加えた。太鼓は猿楽太鼓の代りに大太鼓を用いた、そこから祭礼囃子や、屋台囃子が出来たものと云われている。

東京都としては、無形文化財として、この江戸に発生した囃子の中より、さし当って、葛飾区及び江戸川区にある葛西囃子、中央区の神田囃子を指定した。

江戸囃子の伝承については、確然とした事歴はいまだに見当たらない、ここでは各説をそのまま記しておく。

葛西囃子は今から約二百四十年前に当る、享保の初りに、江戸葛飾領三十郷の総鎮守であった葛西郡にある香取明神の神主、能勢環が神楽囃子を創り出して、祭礼は勿論、五穀豊穰の奉納囃子として、領内に奨励したのが葛西囃子の始りと云われている。これによって領内の青少年たちの親睦と善導の一助ともなった。

大分たってから代官の推薦で、江戸神田明神の祭礼の時、将軍家上覧に達した。それによって一しほの流行を見るようになって、近在から農業の余暇に、弟子入りを志願する者も多くあった。

能勢環はこの囃子を若者の囃子として、若囃子をいうのを雅言で「和歌囃子」と名づけた。それから三輪囃子(美濃かえくづしと云うが本名)松江囃子、三浦囃子、深川方面に住んでゐた旗本の二、三男が習い覚えて深川囃子、本所割下下水に住む御家人衆の本所囃子、芝居町の連中が拍子を替えた後の住吉囃子(うら囃子)が生れてきた。後に神田囃子、目黒囃子などが次々に編み出されて、その伎量の程を競うたという。これらの囃子に、馬鹿面をかぶった道化踊、今俗に云う馬鹿踊りが付いたので、馬鹿囃子とも云われる様になった。

嘉永の年に浦賀へ黒船が来た頃は、一時すいびしたが、安政四年六月芝明神の祭礼から、時の月番奉行松平豊後守の命令で復活された。時代の変遷で色々の盛衰はあったが、ようやく世間の安定につれて旧に戻って、維新以来の大祭と云われる、神田明神の明治十七年の大祭には、葛西方面から、名人と云われた表青戸の源次郎、小松川の角次郎、鹿骨村の七五郎、新宿町の助次郎などが撰ばれて参加してその妙伎を示している。

この囃子は大太鼓一、締太鼓二、笛一、鉦一の楽器で合奏される。

江戸川区の葛西囃子は葛飾の葛西囃子の別流で神田囃子は其また別れという事になっている。そしてその伝承には江戸川、神田ともに紀州和歌浦の漁師が大漁のとき、浜で歌ったという和歌囃子が徳川中期に江戸に入ってきて、和歌囃子になったものであると云っている。

神田囃子の方は明治末期まで神田大工町にいた、新井喜三郎というのが十五代家元で、その死後弟子の長谷川金太郎が継承した、息子の金吾が二代目となり、今は金太郎の弟子青山啓之助があとを継いでいる。

この囃子を習うのには、初めから太鼓を叩かれては、近所迷惑にも成るので、半畳という一尺四方位の畳を叩いて練習する。

楽器中の小太鼓の事を調べ(しらべ)と云い、鉦の事を四助(よすけ)、笛の事をトンビと呼ぶ。鉦を四助というのは大太鼓、小太鼓、笛の四つを助けるからだとも。また四助と云う飴屋が鉦を鳴らしながら、まだ鉦の入らなかった時代に、囃子を演奏している時に通りかかったので、屋台へ呼びあげて、一緒に合奏させた。それで鉦だけは、格が違うので他の者に遠慮して後の方で叩くのだとも云われている。笛をトンビと言うのは、トンビの鳴声から来ているものという。

神田囃子の方では屋台、昇殿、鎌倉、仕丁舞の外に神田丸、亀井戸、麒麟、かっこうと云う特別曲がある。

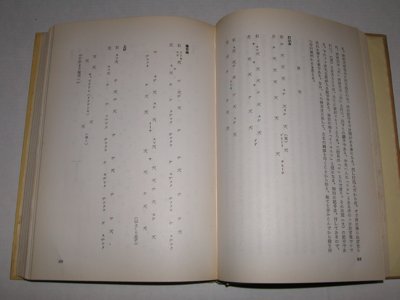

神田囃子の基本譜があるので載せてみる。この譜は小太鼓が主となっている。

(神田囃子の基本譜略・一部を写真参照)

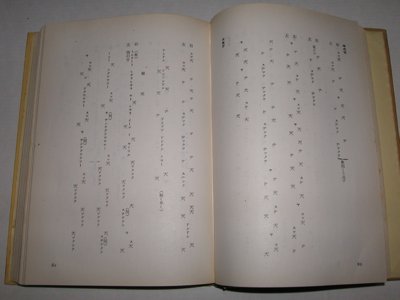

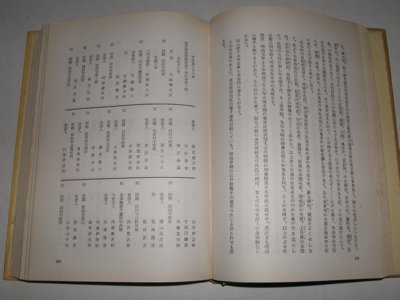

私の手許に、明治二十八年に出版された「祭礼囃子の由来」という本がある。これは東京の西南部にある目黒囃子系統のものであるが、その方面の研究にも成るので、一応紹介してみる。本文中繁雑たる所は略した。

(祭礼囃子の由来、本文略・一部を写真参照)

この由来のあとに、東京都西南地区の囃子連名が載っている。明治中期の江戸祭囃子の盛んだったことがこれでも伺える。

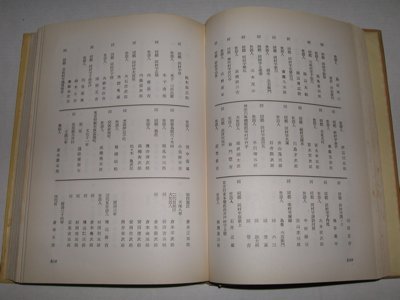

(祭礼囃子の由来、有名人士連名略・一部を写真参照)

以上で東京西南部地区の囃子連の連名が知れる。指定になった東部地区のものは見当たらぬが、発行された二十八年八月に至る迄の動きが見え、いわゆる目黒囃子、等々力囃子、調布囃子、馬込囃子、池上囃子、砧囃子、中延囃子、澁谷囃子などと云われたものが、この中に含まれている。しかし現在に於て残存するものは幾つあるかと云うと、指を屈するには、あまりにも少ないのに驚くより外にない。こういう意味に於ても保存の必要がある、もちろん保存という事は伝承が第一であるが、その伎を磨くという事が重大である。南部地区の馬込村の者が重だって製作したので、馬込村の演伎者のみ、傍に年齢が記されているのを見ても、いづれも老人連である。これは何処にもある例であるが、伝承には青年達を迎い入れて行かねば添わない。また青年も進んで、その土地の持つ文化財をして、死財に至らせぬ様つとめるのが、土地を愛す極めである事を認識してもらいたいものである。

(後略)

Webを探っていて偶然発見したのですが、この「東京都の郷土芸能」の著者のお一人「宮尾しげを氏」は、中原区上丸子、日枝神社を本拠地とする「丸子囃子保存会」と関わりがあるようです。

川崎県民センター、ふるさとかわさき民俗芸能、丸子囃子をご覧になると分かりますが「

保存会結成後、宮尾しげを先生の指導と助言で昭和49年少年部を発足させ、中断していた神前神楽「浦安の舞」も昭和50年には復活、さらに少年部の女子によって舞楽「迦陵頻」も習得、近隣では類を見ない特有の郷士芸能として、丸子の地域ぐるみの支えにより保存し、育成されています

」とあります。